Anthologie Entre rêves et irréalité – Préface : Oksana et Gil Prou

Nous avons préfacé une anthologie de 27 nouvelles qui vient de paraître aux Éditions Arkuiris et qui s’appelle Entre rêves et irréalité.

Cette anthologie est dirigée par Stéphane Dovert.

Le thème : Et si nos rêves étaient plus réels que nos jours ? Et s’ils modifiaient notre rapport au temps, à l’espace, aux autres, à nous-mêmes… Le réveil sera peut-être douloureux, à moins qu’il ne soit salvateur ou qu’il n?ait pas lieu du tout; à moins même que l’on ne dorme pas, que l’on n’ait jamais dormi ou que l’on n’ait jamais été éveillé. Une anthologie qui donne sa réalité au songe, d’où qu’il vienne et où qu’il aille.

Le sommaire :

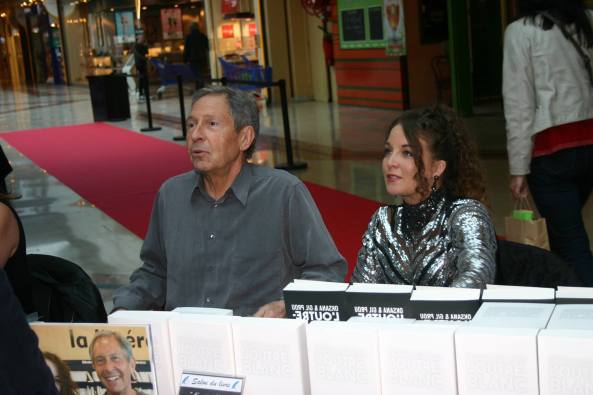

Préface par Oksana et Gil Prou

Ariaudo Tom, « L’Homme et le songe »

Besch-Kramer Thomas, « A rêver, Ponture d’As… »

Biéron Guillaume, « Virtualités »

Castellanè Alice de, « Ivresses »

Chapron Dominique, « L’Etoffe des songes »

Charine Marlène, « Le Chant des fées »

Chevet Céline, « Manège en cage »

Crif Tonnya, « Rêves d’elle »

Cuny Nelly, « Ascenseur pour le désert »

Darriet Frédéric, « Un rêve au fil des nombres »

Dole Franck, « Nous tournions en rond dans la nuit »

Daverat Loïc, « Narcolocauste »

Dovert Stéphane, « Sauvés par une couronne d’épine »

Edwige, « A livre ouvert »

Ghautier Donald, « Relooking extrême »

Kwiatkowski Ivan, « Rêve d’Epines et d’Ombre »

Lysøe Eric, « Le Numéro 102 »

Pontier Arnauld, « Le Grisou »

Quero Yann, « Sur la plage de Datah »

Reboussin Didier, « Admira »

Roditi Denis, « Rêves de Carcosa »

Senna Aman, « La Planète du Colonel »

Syam F.V., « Les Egarés »

Vedrenne Florence, « Le Voyage »

Wallon Lydie A., « Examen de conscience »

Yessouroun Robert, « Mieux qu’Hollywood »

- Année : 2017

- ISBN : 978-2-919090-11-2

- Nombre de page : 381

- Prix : 18€

- Disponible en version papier et numérique.

En version numérique, cette anthologie est disponible ici :

https://www.amazon.fr/dp/B072PYV3KQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1496247847&sr=8-2&keywords=arkuiris

Le visible n’est que l’épiphanie de l’invisible

Voilà le texte intégral de notre préface :

Est-ce que les rêves peuvent rêver ? questionne l’un des auteurs de cette anthologie.

La réponse est délicate. Voire incongrue si on s’accroche désespérément à un matérialisme bien dépassé à l’aune d’un univers qui nous démontre chaque jour un peu plus que le visible n’est que l’épiphanie fugace de l’invisible.

Une chose semble assurée : nous rêvons tous. Par ailleurs, nous savons généralement faire la différence entre le réel et l’irréel.

Cette dernière remarque semble évidente. Mais il y a un doute. Un vrai doute.

Depuis la plus haute Antiquité, les femmes et les hommes interprètent leurs rêves. Au-delà du pouvoir fantasmé de la capacité à deviner ce qui doit demeurer éternellement caché, l’onirologie est devenue une voie importante vers la connaissance de soi.

Les plus grands poètes, romanciers et dramaturges nous ont toujours précisés que les rêves pouvaient, parfois, se substituer à la vie. Plus surprenant encore, peut-être sont-ils la vie. Sans que nous n’en ayons véritablement conscience.

Tout le monde connaît cette observation faite par Shakespeare et que nos publicitaires réemploient parfois jusqu’à la nausée : « Nous sommes de la même étoffe que les songes, et notre vie infime est cernée de sommeil » (La Tempête, acte IV scène 1).

Nous ne pouvons affirmer avec une certitude absolue que notre vie n’est pas un songe. Il suffit d’y réfléchir un instant, pour en douter. Si convaincu soit-on de l’existence du monde qui nous entoure, il demeure un doute, un intervalle, un minuscule abîme entre l’objet perçu et la perception qu’on en a. Pourquoi suffirait-il d’ouvrir les yeux pour voir vraiment ?

Et si nous rêvons nos vies, est-ce si grave ? Qu’y a- t-il de si dangereux, finalement, à se laisser dériver au fil des rêves ? Si le songe nous éloigne du monde, la rêverie est peut-être un moyen efficace de nous en rapprocher ?

Donc, effectivement, tout le monde rêve. Pugnaces et obstinés, nous nous efforçons de déchiffrer les mystères de ces songes avec l’espoir insensé d’anticiper l’avenir. Ces fragments de vie et d’émotions issus de pulsions profondes s’interprètent souvent en relation avec un vécu (agréable ou douloureux), la sexualité, de légitimes interrogations relatives à la vie et à la mort, les métamorphoses de l’être et de ses désirs, les rapports avec l’enfance ou des aspects prémonitoires. Par ailleurs, nous sommes désormais capables de géolocaliser le gisement presque infini de nos rêves dans une zone particulière de nos cycles de repos que l’on appelle le sommeil paradoxal. Ce dernier est le corrélat neurophysiologique du rêve.

Les réveils brutaux au milieu d’un cycle de sommeil paradoxal entraînent des souvenirs très précis de rêve alors que des réveils provoqués à des intervalles de plus en plus longs après la fin spontanée d’un épisode de sommeil paradoxal entraînent des souvenirs de plus en plus estompés et sans couleur.

Mais l’impalpable frontière qui sépare l’éveil du rêve est-elle si nette ?

Certaines des nouvelles de cette anthologie opacifient les certitudes primaires tout en émerveillant des pistes inédites pour les esprits en quête d’imaginaires nouveaux, d’archipels inconnus et d’espaces mentaux qui font écho aux vers célèbres de William Blake dans Auguries of Innocence :

« To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour ».

Le cas de l’irréalité semble encore plus simple. On observera immédiatement que le titre de cette anthologie est Entre rêves et irréalité. Le singulier d’irréalité fait opposition au pluriel de rêves. L’irréalité peut donc donner le sentiment d’un bloc homogène. D’un continent inconnu, sans cesse imaginé mais jamais observé.

Apparemment, nous vivons tous bien ancrés dans le réel et seuls les sots confondent le réel et l’irréel. La science nous révèle, pourtant, que nous sommes tous des sots car notre vision du réel est parcellaire. Microscopique même pourrait-on dire !

Deux exemples suffisent.

Nos capacités d’appréhender le réel passent par nos cinq sens. Si on prend le sens de la vue par exemple, on constate que notre compréhension de notre environnement proche et lointain se situe dans une très étroite fenêtre comprise entre 390 et 750 nanomètres, avec un pic d’efficacité autour de 550 nm. En conséquence, nous sommes aveugles aux ondes plus longues (infrarouges, sub-millimétriques, micro-ondes et ondes radios). Pareillement, nous ne décelons les ondes plus courtes (ultraviolet, rayons X et rayons gamma) qu’en employant des instruments de mesure qui relaient notre myopie. Donc, nous n’entendons pas les rayons X et nous ne voyons pas les ondes radio. Mais ils existent.

Imparfaite, émiettée, incomplète, cette approche de la réalité nous interdit toute vision holistique du monde, des autres et de nous-même. On se retrouve ainsi, peu ou prou dans la situation des hommes enchaînés dans un souterrain que Platon cite dans le Livre VII de l’un de ses plus célèbres dialogues : La République. Dans cette allégorie de la caverne, les hommes immobilisés ont un champ de vision restreint. Ils ne connaissent le monde que par les ombres projetées sur les murs de leur caverne grâce à un feu allumé derrière eux.

Notre impuissance face à la réalité « globale » des choses va même beaucoup plus loin car nous savons, depuis plus de vingt ans, que l’ensemble de la matière que nos instruments d’investigations traquent jusqu’aux sources mêmes du big-bang ne représente que 5 % de notre univers. Les 95 % qui restent se répartissent entre matière noire, composée de particules encore inconnues, et énergie sombre : une force gravitationnelle répulsive intense qui explique l’accélération de l’expansion de l’univers. Le paradigme de l’iceberg dont la partie visible ne représente qu’une petite partie du total s’applique donc pleinement ici, aussi bien au niveau de notre vision de la réalité que de la compréhension de notre univers lorsque nous braquons nos plus puissants instruments d’observation vers ses limites extrêmes.

L’univers visible dans nos instruments ne représente que 5% du total !

Cette affolante déconnexion avec le réel va même encore plus loin si l’on prend en compte les théories récentes de la cosmologie et de la gravitation quantique qui donne sens à l’existence d’un multivers protéiforme au sein duquel notre univers ne serait qu’un brimborion. D’autres théories suggèrent qu’il ne serait que l’hologramme d’un autre…

Au terme de cette quête de plus en plus vertigineuse, une interrogation s’impose : le réel et l’irréel peuvent-ils s’acoquiner ?

Les 27 nouvelles de cette anthologie s’efforcent d’apporter des embryons de réponses à un tsunami de questions. Elles nous permettent surtout d’apporter un « supplément de vie » dont nous avons bien besoin en des périodes troublées pendant lesquelles l’homme s’immerge méthodiquement dans l’horreur, donnant un sens aigu aux observations réalisées par René Char dans les feuillets d’Hypnos lorsqu’il affirme : « L’homme est capable de faire ce qu’il est incapable d’imaginer ».

Et si nous retournions la phrase en affirmant que l’homme est capable d’imaginer ce qu’il est incapable de faire ?

Ceci nous replonge immédiatement dans les délices de l’irréalité et de ses plus fidèles alliés : les rêves. Lorsque nous comprenons enfin que nous sommes toujours plus petits que la réalité qui nous entoure et que celle-ci n’est que l’esquisse d’un ensemble plus vaste que l’on nomme l’irréel, l’invisible ou l’incognoscible, tout devient possible !

Les nouvelles de cette anthologie ouvrent de nombreuses portes. Et c’est à cet instant précis que le plaisir commence. Le plaisir de découvrir, de fabuler, d’anéantir et de reconstruire. Chacun de nous peut, par le simple artifice d’une imagination désormais débridée et désinhibée, devenir son propre démiurge.

Dans Les Contemplations (Ce que dit la bouche d’ombre) Victor Hugo précisait : « L’univers n’a que moi dans sa morne épaisseur. En deçà c’est la nuit ; au-delà c’est le rêve ».

Coincés entre la nuit et le rêve, nous avons l’opportunité de parcourir en nous des périples insensés, de folles odyssées et découvrir enfin les jardins d’Arcadie. Même lorsque Daesh torture, décapite et lapide.

Sommes-nous les rêves de nos rêves ?

L’immense, labyrinthique et délicieux périple qui nous conduit du rêve à l’irréalité peut devenir, en quelque sorte, un incubateur de mondes enchâssés qui se déploient en nous et bien au-delà de nous. Positionnés à l’aplomb d’un abîme infini, nous avons d’un coup l’opportunité de voir beaucoup plus loin que l’horizon.

S’aventurer dans l’inconnu, explorer les méandres intimes de notre moi profond au fil de nos rêves et savourer les charmes étranges de l’irréalité symbolisent les premiers jalons de la découverte d’une « vie augmentée ». D’une vie qui prend en compte un constat effarant que les scientifiques du XXIe siècle naissant nous confirment : ce qui paraît impossible, et même impensable, se concrétise chaque jour un peu plus.

On découvre ainsi avec émerveillement l’existence des tardigrades qui peuvent survivre dans des conditions létales pour tous les autres êtres vivants. Nous sommes subjugués par certaines méduses –Turritopsis nutricula et Turritopsis dohrnii par exemple– qui sont biologiquement immortelles grâce au processus de transdifférenciation qui permet à certaines cellules déjà différenciées de perdre leurs caractères habituels et d’en acquérir de nouveaux et de nouvelles fonctions. Nous découvrons aussi que de l’eau sous forme liquide existe presque partout dans notre système solaire et que l’histoire du cosmos commence bien avant le big-bang.

Ceci était irréel il y a 50 ans. Ceci est vrai maintenant.

Où se situe le réel ? Où se situe le rêve ? La Nature nous trouble et nous fait parfois douter

Ces cascades de découvertes laissent entrevoir une idée folle : tout est possible !

Elles illuminent nos espérances. Elles peuvent aussi créer en nous une confusion, voire un chaos. Mais, comme Nietzsche le précisait dans le prélude de Ainsi parlait Zarathoustra : « Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante ».

Certaines des nouvelles de cette anthologie créeront peut-être le chaos en vous. Elles permettront, surtout, d’assister symboliquement à la naissance d’une étoile dansante.

Ceci nous accordera alors un don magique que nous avions progressivement perdu : regarder à nouveau le monde à travers les yeux des enfants.

Le plus bel endroit qui soit.

Oksana et Gil Prou

Les auteurs de la préface en dédicace